日本生協連(日本生活協同組合連合会、東京都渋谷区)は5月8日、「お米についてのアンケート調査」結果を公表した。それによると、米価高騰下でも米を食べる頻度は「変わらない」が80.0%で最多となった。ただ購入時に重視する要素は、過去の調査で上位を占めていた「銘柄」や「産地」を抑え、「国産米であること」が77.8%で圧倒的首位に立っている。もっとも調査対象が生協組合員に限られること、調査時期が3月11~18日と今よりは米価高騰水準が低いことは、割り引いて考える必要はありそうだ。

調査は今年3月11~18日、生協組合員モニターを対象に、インターネット上で実施したもの。有効回答数は6,342件。日本生協連では同種の調査を、令和3年(2021)から実施している。

《米食の頻度》

高水準も若干の減少傾向

米を食べる頻度は、「1日2回程度」が52.7%で最多。次いで「1日に1回程度」25.2%、「1日3回以上」17.4%と続き、全体の実に95.2%が1日1回以上という高水準を維持していることが分かった。ただし、昨年10月の前回調査と比べると、「1日2回程度」+1.2ポイント、「1日3回以上」▲1.2ポイントとなっており、頻度そのものは若干の減少傾向にあることが見てとれる。

《米食の頻度》

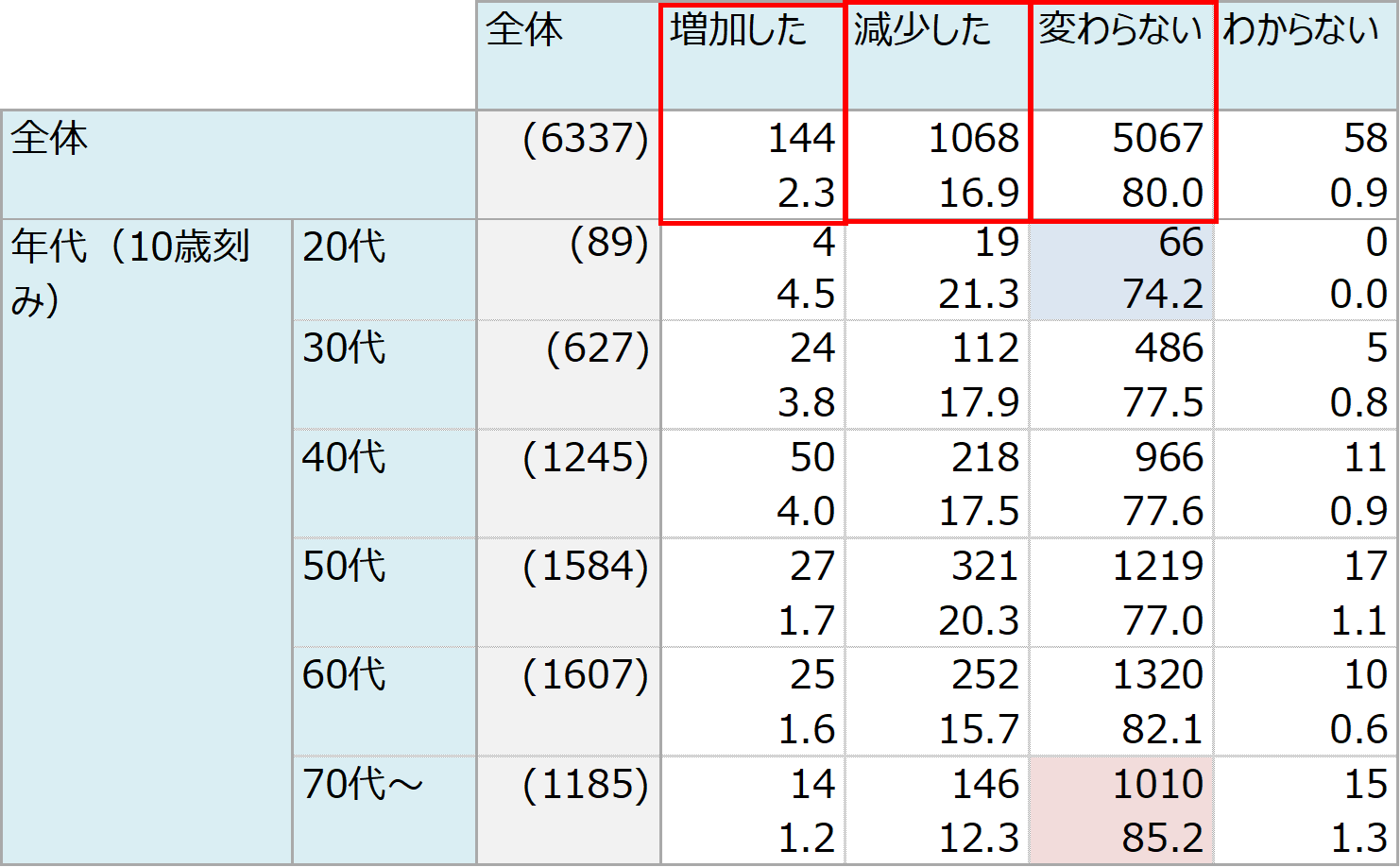

最多は「変わらない」80%

直近6か月の間、米価高騰に伴う米食頻度の変化を訊いても、「変わらない」が80.0%で最多。その理由は、「米が好きだから」「主食だから」「値上しているが他の食品も同様だと思うから」など。「減少した」(16.9%)理由は、当然のことながら「高価だから」が最多だった。

《米購入時の要素》「国産米」重視が台頭

米の購入時に重視する要素(複数回答)は、「国産米である」が77.8%で最多となった。前回調査で1位だった「銘柄」(48.5%)、2位だった「産地」(43.1%)を大きく引き離して「国産米」重視が台頭したあたり、調査対象が生協組合員に限られていることと無関係ではあるまい。

今回は意地悪な質問もしていて、米価高騰が続いた場合に「重視しなくなる要素」を訊いたところ(複数回答)、最多こそ「わからない・特にない」(33.9%)だったものの、2位に「銘柄」(30.4%)、3位に「産地」(19.0%)が食い込んだ一方、「国産米である」は5位(11.3%)。そこまで国産にこだわる点にも、調査対象である生協組合員の人物像が反映されていると言えそうだ。