小泉進次郎農相は7月1日の閣議後定例会見で、令和7年産米からの増産に向け、改めて意欲を示した。同日の「米の安定供給等実現関係閣僚会議」で、石破茂首相からの指示を受けたもの。「特に総理は『増産』という言葉を二度使われた。強い思いと受け止め、この思いを産地にも明確に伝えていきたい」とした上で、「今すでに増産に取り組もうとしている自治体の背中を押していく」、「そのため意欲ある生産者が安心して営農にいそしめる所得を確保し、なおかつ消費者も納得して購入できる米の価格を追求していく」、「増産していくのだということは、マーケットにもメッセージとして伝わる、これも重要なことだ」などとしている。

一問一答(7月1日、閣議後定例会見から抜粋)

大臣 本日、私から2点、ご報告がございます。(略)2点目は、7月1日付で幹部職員が新体制となった機会に合わせまして、今後の取組の基本的な方向性について、申し上げます。まず、農業分野については、これまでに地域の方々で話し合って作成いただいた「地域計画」について、10年後の受け手がいない農地が、中国・四国地方では6割にのぼるほか、全国平均では3割以上という実態が明らかになっており、このままでは、耕作者がいなくなる、これを抑止するための改革を、スピード感をもって取り組んでいかなければならないという思いを募らせています。ついては、省全体で一体感をもって取り組んでいくため、以下、主なテーマについてお話をさせていただきます。

まず、経営局では、将来の担い手が不足する地域において、重点的に、新規就農や、他の地域の農業法人・企業の参入といった外部からの担い手の誘致と、新規就農や外部からの参入のハードルを下げる、基盤整備等の条件整備を同時並行で進めることとし、農地バンクの機能発揮に向けた仕組みを含め、必要な予算・制度面での対策を検討してまいります。

また、輸出・国際局では、担い手のいない農地を活用し、輸出産地を集中的に育成していくため、コスト競争力を有し、ニーズに合った品質と量を安定的に供給できる企業の参入を促進するための制度を検討し、地域をしっかりと守っていきます。併せて、海外の事業者や消費者の需要開拓を強力に推進するため、海外拠点を強化するとともに、その活動の経済的基礎となる民間拠出の財源措置や、知的財産の育成者権管理機関の創設についても検討してまいります。

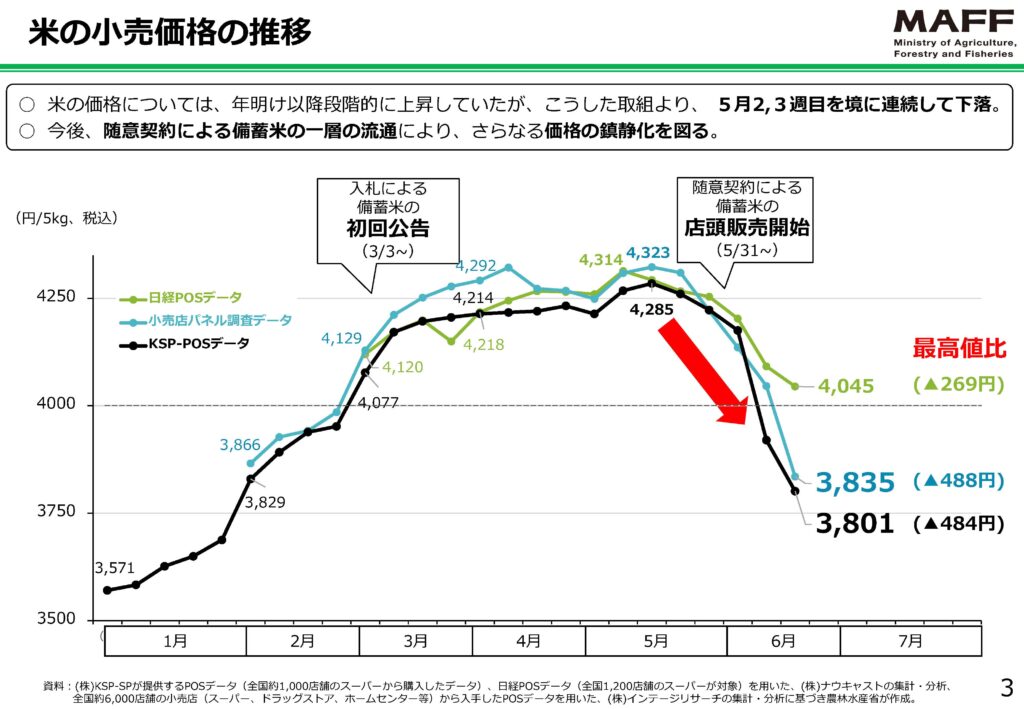

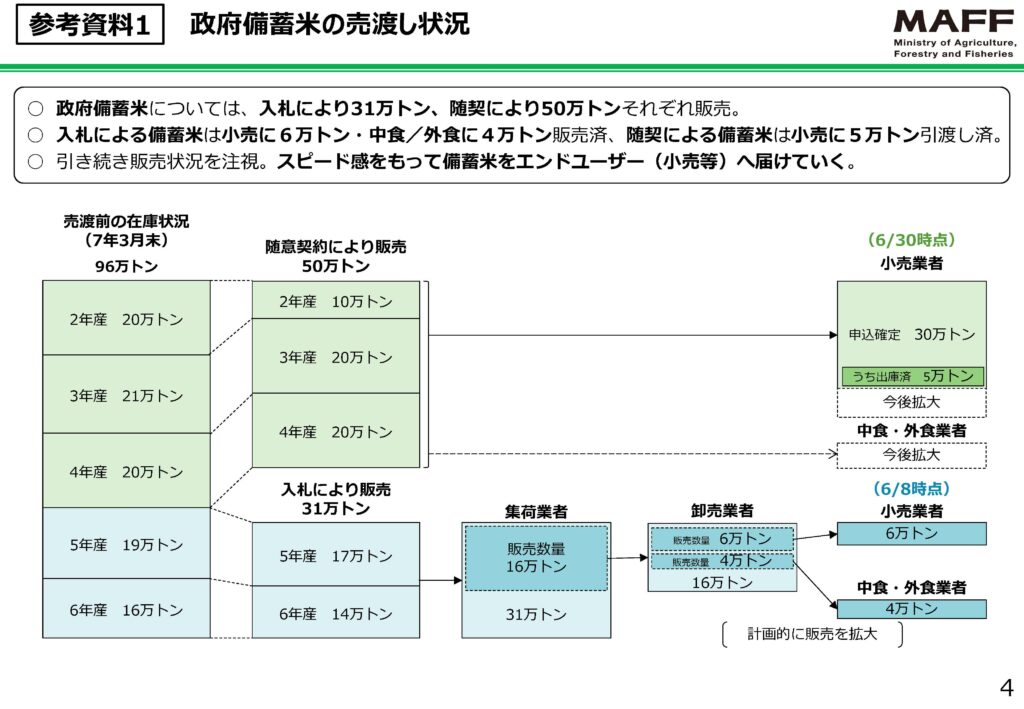

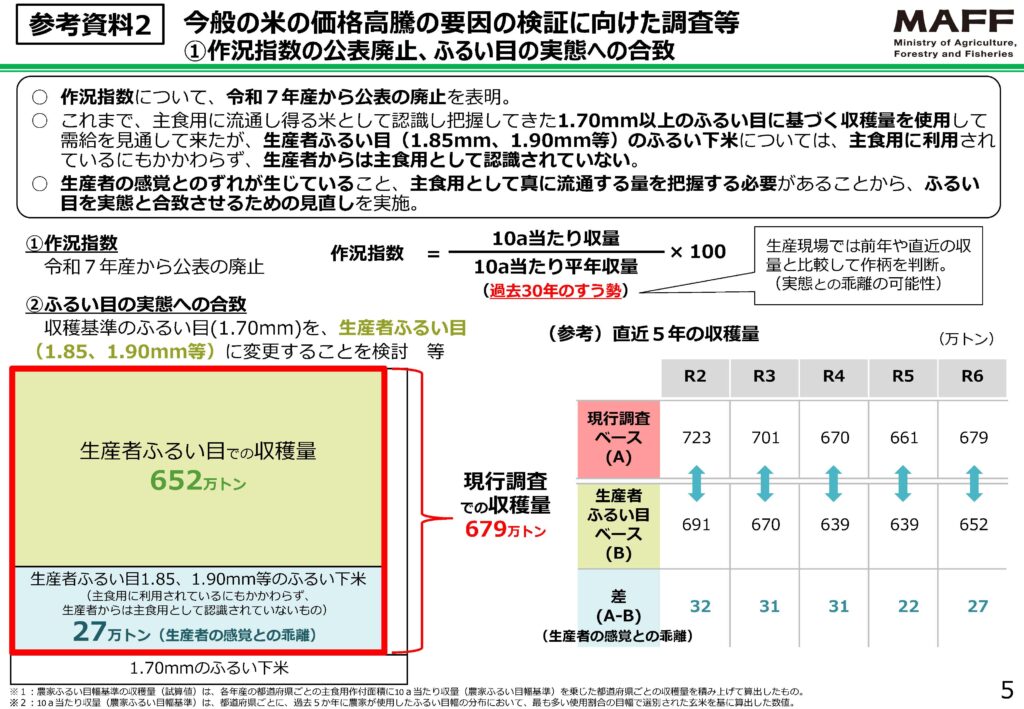

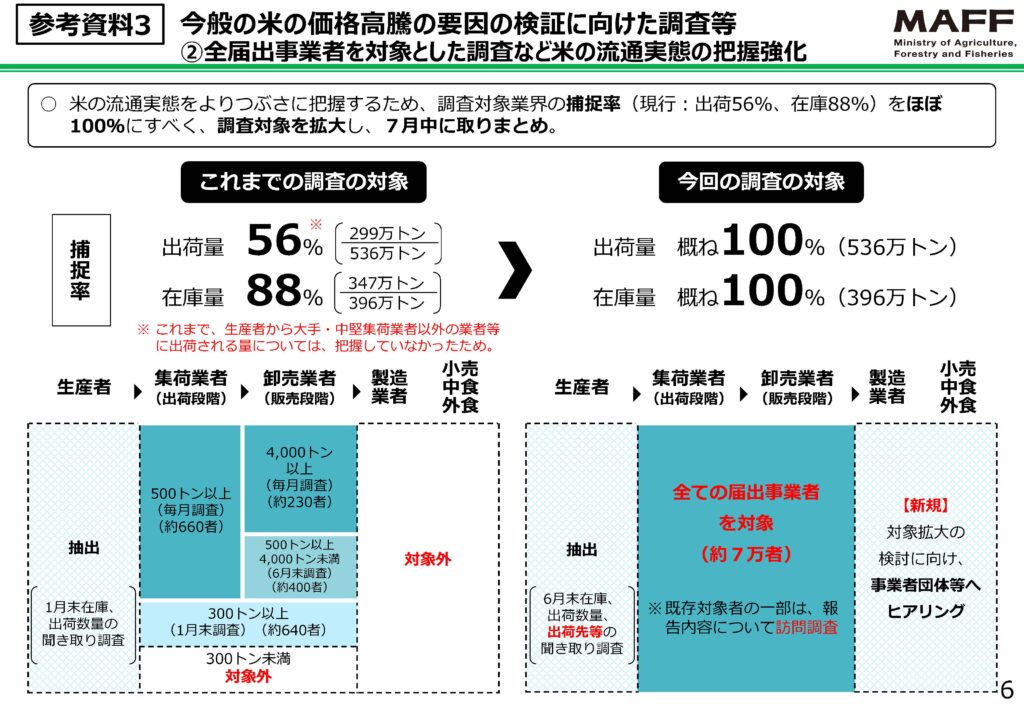

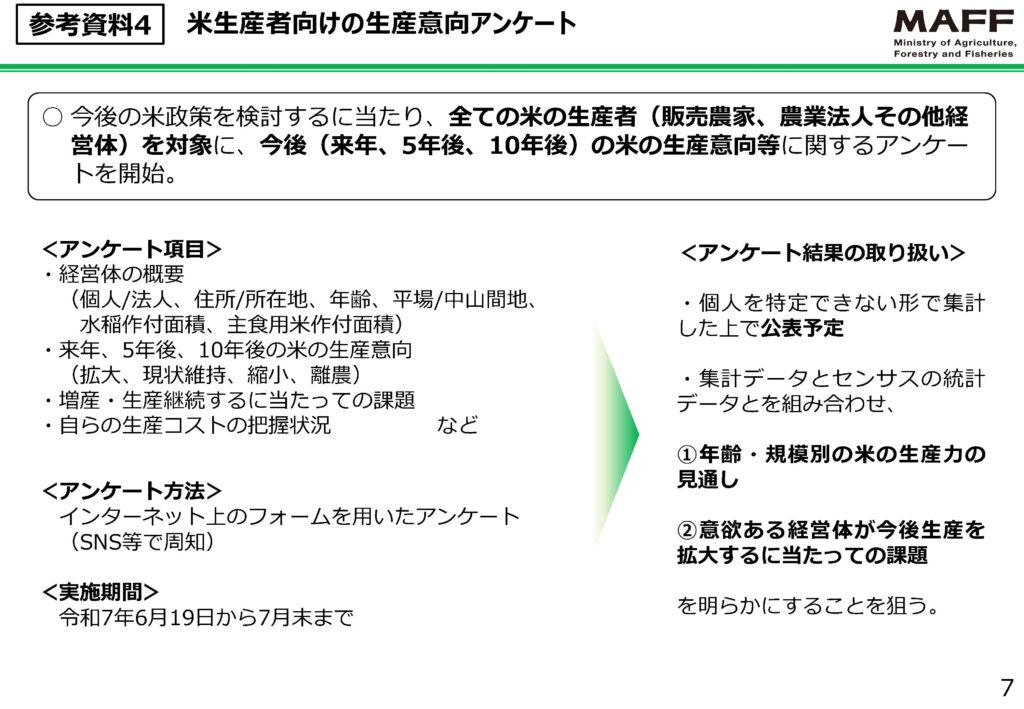

懸案の米につきましては、農産局において、食料システムの関係者の声を丁寧に伺いながら、生産者と消費者双方の思いが一致するような、新しい時代に繋がる米政策の構築を目指してまいります。このため、まずは、現下の米価高騰を鎮静化するための備蓄米の円滑な流通にスピード感を持って取り組むとともに、備蓄量の回復に向け、産地の増産を進めてまいります。また、今回の米価高騰の要因や対応の検証を的確に行い、問題点を洗い出すためにも、米流通の見える化を進めるための各種調査について速やかに実施してまいります。これらの課題については、事務次官・官房長を中心として、フォローを行ってまいります。また、その他の部局においても、今後、各局から話を聴きながら、課題に対応していきたと思います。

(略)

記者 今年収穫される米についてお伺いします。今月の天候について、気象庁による見通しが平年より雨が少なく、8月、9月は全国的に気温が高い見込みと発表されています。そこで、今年の収穫される米の生産への影響や米価格の影響について懸念される点をお聞かせください。

大臣 近年、猛暑が続いていることを踏まえ、高温に伴う生育不良等の被害防止に向けた栽培管理等の技術指導の実施や、土づくりや追肥等の高温対策に必要な機械・設備の導入等を支援をしているところです。現時点では、令和7年産の水稲の生育について深刻な影響は報告はされていませんが、今後も細心の注意を払いながら、現場の状況の把握に努めていきたいと思います。また、需給動向や価格動向についても注視していきたいと思います。

記者 昨日、アメリカのトランプ大統領が自身のSNSで、「日本は我々の米を受け取ろうとしない。深刻な米不足なのに」といった投稿をしました。関税措置を巡って、日本の米の輸入に関して苦言を呈した形になりますが、これに対する大臣の受け止めを教えてください。

大臣 ご指摘のトランプ大統領の投稿は承知をしておりますが、その内容を含めて、アメリカ政府関係者の発言の一つ一つにコメントすることは差し控えたいというふうに思います。その上で、日米間ではアメリカの関税措置に関する協議が続けられているところであって、先般の赤澤大臣訪米中の閣僚級協議においても、日米間で精力的に協議を続けていくことで一致したと聞いております。農水省としては、引き続き我が国にとって最大限のメリットを獲得するため、関係省庁と連携をして協議に対応していきます。

(略)

記者 先ほど閣僚会議において、総理が米を令和7年産から増産を進めていくというお考えを示されたと聞いております。直近、令和7年産、8年産について、どのようにどの程度の増産を進めていくお考えなのか伺います。

大臣 総理から今ご指摘のあったとおり、私に対しての指示がいくつか出ています。手を緩めることなく、米価の安定、これを進めよということや、今回の価格高騰の要因や対応について検証せよと。そして、消費者の皆様が安定的に米を買えるようにするとともに、意欲ある生産者の皆様の所得が確保され、不安なく増産に取り組めるような、新たな米政策への転換を図るための取組を進めていくために、私と官房長官を中心に取り組むようにということの指示でありました。今回総理からのメッセージでかなり増産についての強い思いを発信をされました。増産という言葉を、今回、2回繰り返しをして表明された思いというのは、やはり今までの農政からの転換を、明確に産地の皆さん、生産者の方にお伝えをしたい、これは総理の思いだと思います。そのことを受けて、今回、特に意欲ある生産者の皆様の所得が確保されるようにしたいと。こういったことと、消費者の皆さんが安心してお米を買える、そういった環境の実現。このことを達成をしていくという課題を課されたと思っていますので、具体的に今後増産に取り組むというふうにすでに表明をしている自治体も一部あります。

そして、私も継続的に、知事、そして首長さん、お会いをしますが、明日は青森県の知事ともお会いをする予定です。青森県も、今増産に向けた前向きな取り組みをされていると、こういったことも直接お話を伺う予定でありますので、こういった今すでに増産に向けて取り組んでいる自治体の背中を押す。こういったことに加えて、すでにもう作付をして、今後は収穫だと、その農家さんにとっては、令和8年産、これをどうしようかということの声についても、今日は明確に総理から、これからは増産だという方向を明確に打ち出されたということを受けて、作りたい、作付面積を増やしたい、こういった意欲を持っている方々に、安心して農作業に当たっていただく、そんな見通しが私は一つ出たというふうに思っています。そして合わせて、これは新米が出てくる時期以降に、マーケットに向けても、これから増えていくんだなと。この需給に対する、少しこれは今までと違うぞと、こういったところのメッセージがマーケットに向けても出たことというのは、私は非常に重要なことだと思いますので、そんなふうに受け止めていただいて、新潟のご地元の米どころですから、そういった米どころの皆さんにも、今日のメッセージをそのように前向きに受け取っていただければなと思います。

記者 増産といったときに、主食用米のことでしょうか。それとも加工等も含めた米全体のことでしょうか。米全体だとすると、どういったところに増産の余地があるとお考えでしょうか。

大臣 これは米全体の総量については、すでに令和12年(2030)のKPIで、今の700万t台から800万t台に増やすということはもう位置付けてあります。そういったことも含め、関係者の様々な声を伺わなければいけませんが、いずれにしても今、この主食用米というものが、国民の皆さんの最大の関心事になっているときに、そこがしっかりマーケットに出てくる、こういった方向性に背中を押していく。一方で、大切に守らなければいけない加工の関係、例えば今日もこの後、日本酒業界の会長さんともお会いをしますけども、そういったものを守っていくために、酒米をどういうふうに供給する体制や、それを後押しできることを、我々としても考えていくかというのは、私は両立可能だと思っておりますので、そんな方向性で後押しができればと思っています。

記者 今の関係閣僚会議の関連で、すでに農水省では令和9年度(2027)から水田政策を見直したものを実施するという計画を立ててらっしゃいますけれども、これを前倒しするということなのかどうかというのを確認させてください。

大臣 これは前倒しの表明ではなくて、今後、令和9年度からの水田政策の大きな転換に向けて、まず、今の令和7年産、そして来年の8年産、こういった方向に向けての総理の想い、これを明確に打ち出していただいたということです。そういった中で、令和9年度から、例えばこの直接支払の話とかをどうするのかとか、セーフティーネットづくりをどうするのかということは並行して議論を進めてまいります。

記者 今の質問に関連して、令和9年のを何で前倒しないんでしょうか。総理の思いであれば、そのまま実現するということであれば、当然前倒しを検討してもおかしくないと思うんですが、それをやらない理由を教えてください。

大臣 これは、与野党ともに国会の中でも決議も出ています。令和9年度以降の水田政策の大きな転換に向けて、与野党の提案についても、垣根を越えてよく検討するようにということがありますので、これを前倒せということは、私にはそこまで今大きな声ではなく、むしろこの見直しの中での農家の皆さんが安心して営農が続けられるような、支え方、セーフティーネットづくり、こういったことについてよく議論を深めてもらいたい。そういった声が現場の声としては多いのではないかなというふうに感じています。

記者 (立憲民主党の)野田代表は囲みで直接聞いたら、小泉大臣が令和9年と言っているというのは遅すぎるというふうにはっきり断言しているんですが、改めて野田代表含め、野党の関係者に聞いて、すぐにでも米増産に舵を切る、そのための施策を前倒しするということを確認されるお考えはないんでしょうか。

大臣 おそらく組織の中でコミュニケーションがとれてないんでしょうね。そういった声は国会ではないですからね。立憲民主党の議員からも、前倒して、例えば来年からいきなり見直すという声は受けていませんよ。

記者 そうですか。直接、野田代表に確認されるとかは。

大臣 野田代表が衆議院・農林水産委員会の方に質問に立たれて、私は直接やりとりをさせていただきましたが、野田代表からその点についての質問は一切ありません。

記者 わかりました。改めて確認してみます。

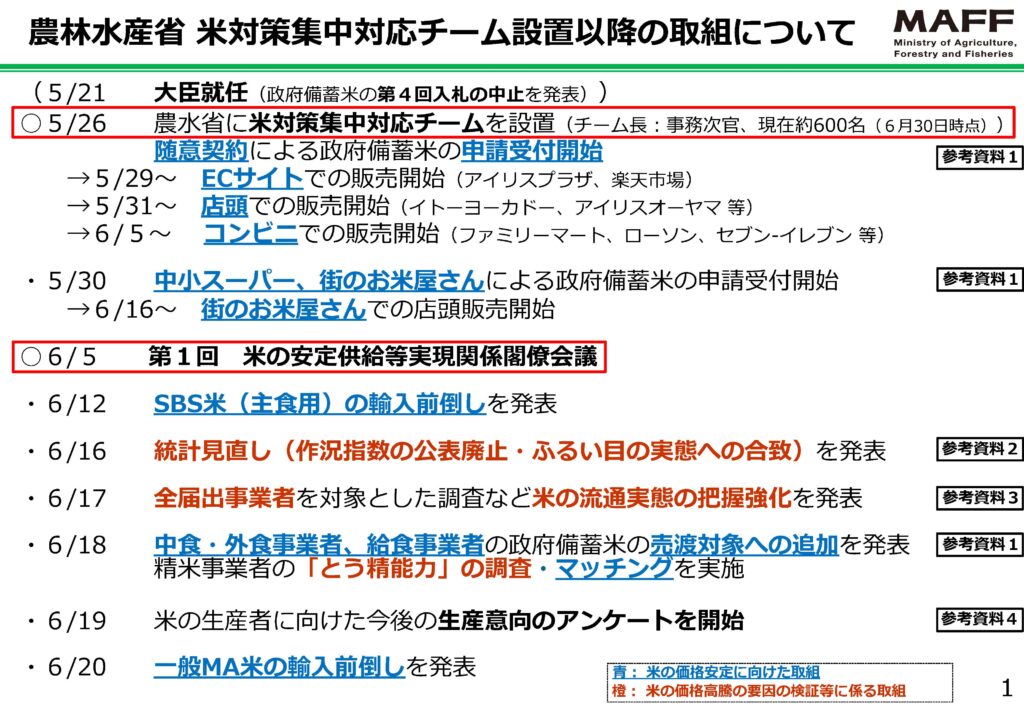

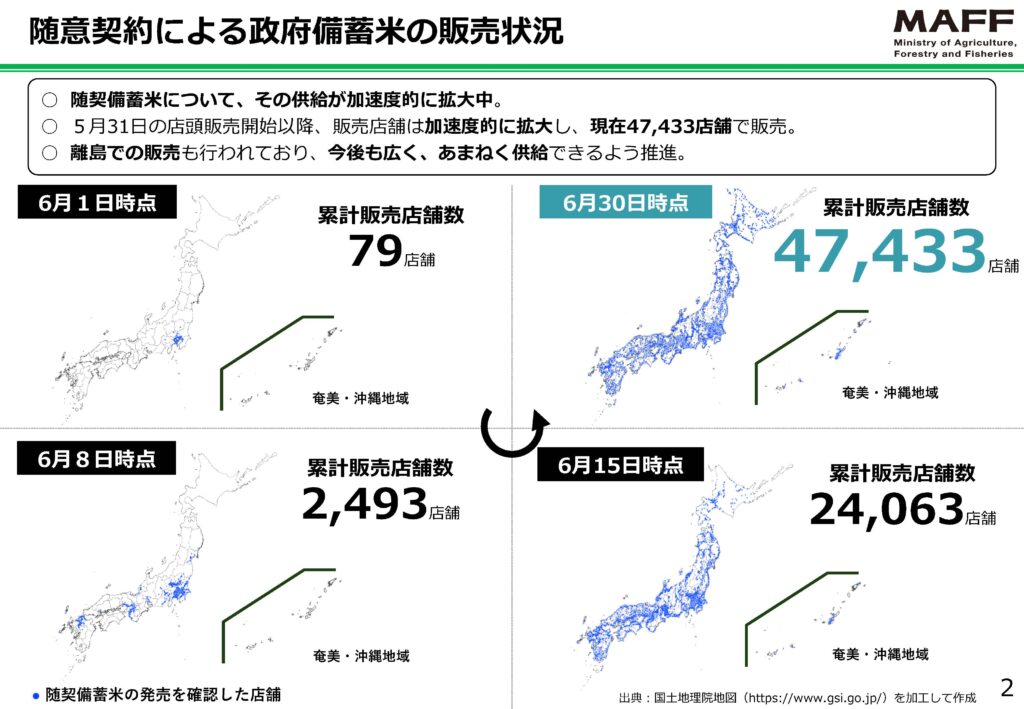

「米の安定供給等実現関係閣僚会議」第2回会合(7月1日)資料