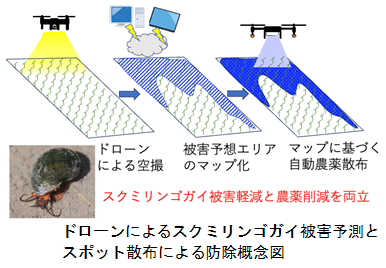

農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構)は10月31日、水稲の有害動植物に指定されているスクミリンゴガイ(俗称:ジャンボタニシ)に対する新たな防除法を開発したと発表した。あらかじめ自動作成しておいた「スクミリンゴガイによる水稲被害の発生予測マップ」に基づき、防除薬剤をドローンでスポット散布するシステム。

スクミリンゴガイは稲の害虫で、俗に「ジャンボタニシ」と呼ばれるものの、タニシ科ではなく、リンゴガイ科の一種である淡水棲大型巻貝。南アメリカ原産だが、日本では昭和56年(1981)、台湾から食用に持ち込まれたのが起源で、これが野生化したのが現在のスクミリンゴガイにあたる。特に稲を食害することから、昭和59年(1984)「有害動植物」に指定されている。

17℃以上の水温で活動し、水稲が5葉期になるまでの田植後およそ2週間に、水深4㎝以上の条件下で水稲苗への食害が発生しやすくなる。防除適期が忙しい田植期と重なることから十分な薬剤散布時間の確保が難しく、代わりにドローンで散布する場合は圃場全面が対象となるためコストが高すぎる。

今回、農研機構が開発した技術では、スポット散布することから、圃場全面の半分まで薬剤コストを抑えられるという。