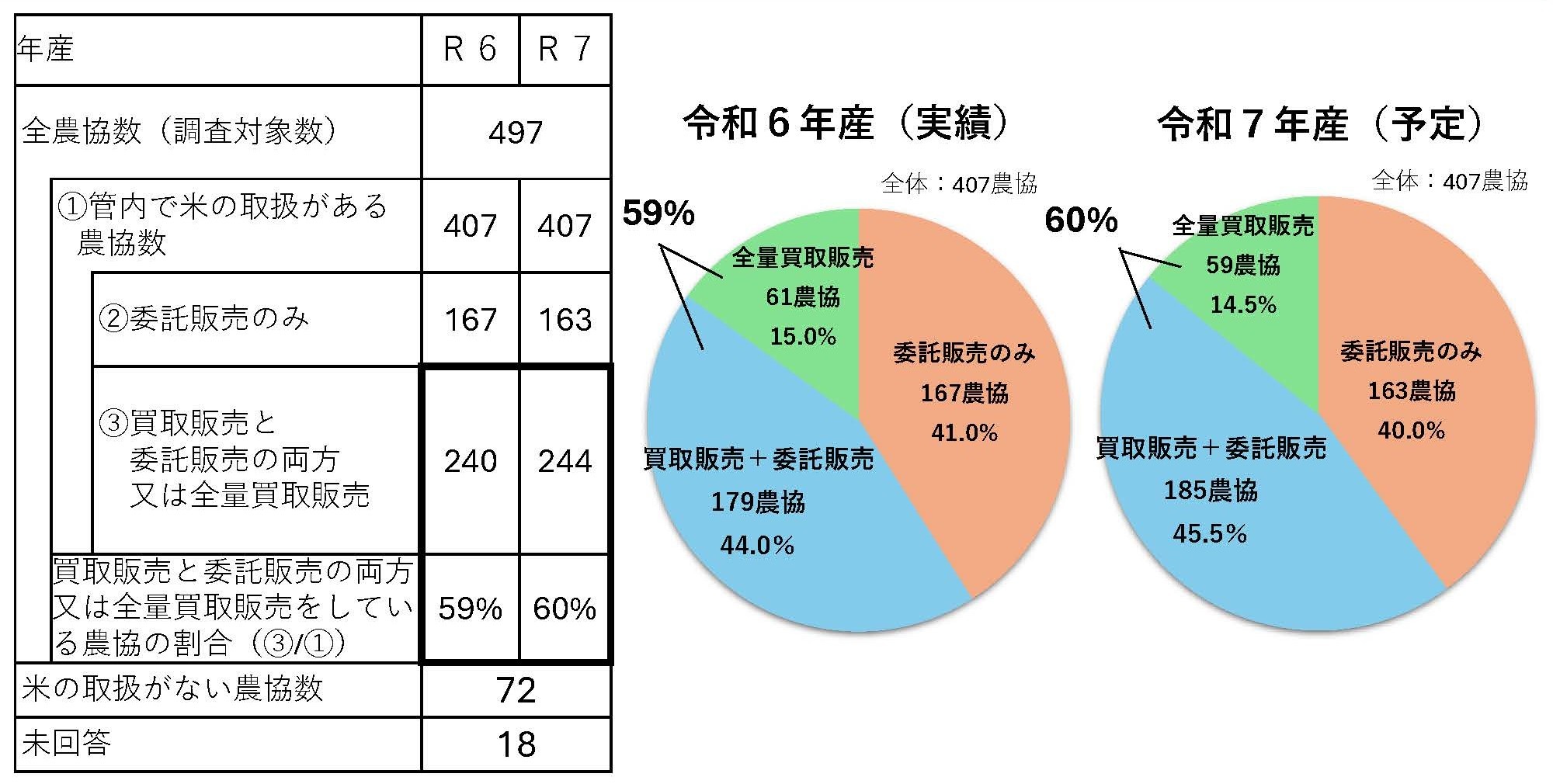

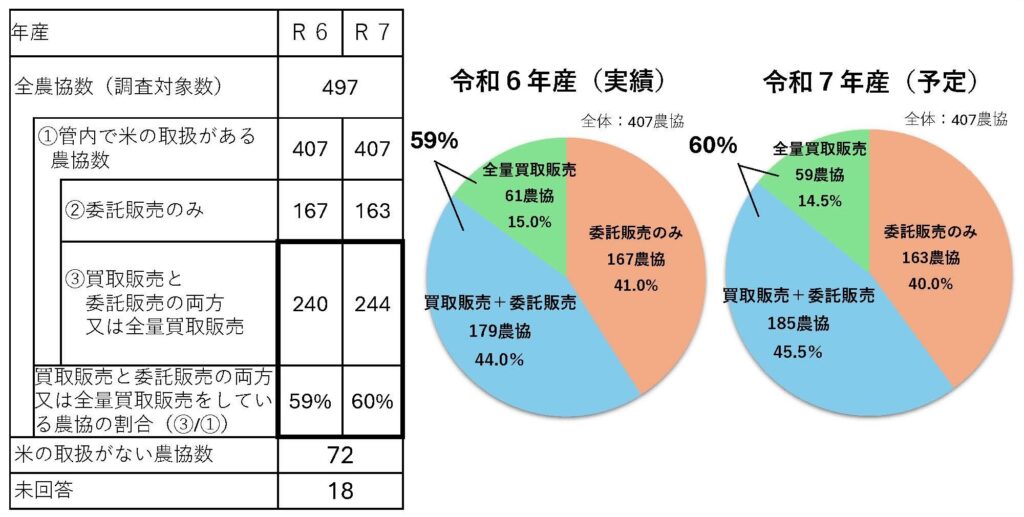

全国407の農協(単協)の60%にあたる244農協が、令和7年産米の集荷・販売にあたって「買取販売」を選択肢に含めていることが分かった。小泉進次郎農相が8月8日の閣議後定例会見の席上、明らかにしたもの。ただし、これはあくまで〝農協の数〟の話であって、米の数量ベースとなると未知数。会見でこの点を質された小泉農相は、「数量ベースで見ればどうか。これは、より詳細な分析が必要かと思う」と認めた。その上で、「買取も含めた選択肢を提供している農協のほうが、委託販売だけしか選択肢を与えていない農協より多かった、この事実は大きいのではないか」と指摘している。また鈴鹿農協(三重)の「組合員の方から、うちの農協も買取をやってもらいたいと、私に訴えてこられた」と実例をあげた上で、「そうか、もう6割も(買取という)選択肢があるのか、ということが分かり、選択肢のない農協が変わっていくきっかけになってくれれば」とも。

米は年1作の作物だから、集荷する価格は同じでも、販売価格は時期によって異なる。この販売価格をそのまま農家の収入に反映させると、農業〝協同組合〟の公平・公正が保たれない。そこで通年の販売価格を加重平均し、手数料を差し引いて組合員農家へ公平に配分する。ただし、これが成立するには、その年産の米を全量売り切ることが絶対条件となる。だから集荷の際、一時金にあたる概算金(仮渡金)を支払い、全量を売り切ってから差額を分配する。つまり農協は、集荷した段階では販売を委託されているに過ぎない。これが「委託集荷(販売)」だ。

これが買取販売(集荷)となると、集荷価格イコール農家所得となるため、委託集荷のように1年以上待たなくても、農家は自分の米がいくらで売れたのかを把握することが出来る。良いことづくめのように聞こえるが、農協にとってはリスクが高い。買取集荷の場合、集荷した段階で所有権が農協に移るため、農協には「何が何でも売り切る」責任が生じる。仮に値下げしなければ売れない場合、農協の販売利益を圧迫するし、集荷価格を割り込むようなことにでもなれば赤字になる。

小泉農相が買取販売を推すのは、「農協もリスクを負うべき」との考え方に基づいているのだが、実は買取販売が多少増えても、農協のリスク負担は高まらない。一口に買取集荷といっても様々で、全量買取ならともかく、選択肢の一つに買取集荷を掲げている場合、大抵は事前に販売先と数量・価格が決まっている買取「枠」に過ぎないためだ。これなら農協は、ノーリスクで「買取集荷に取り組んでいます」と言えることになる。