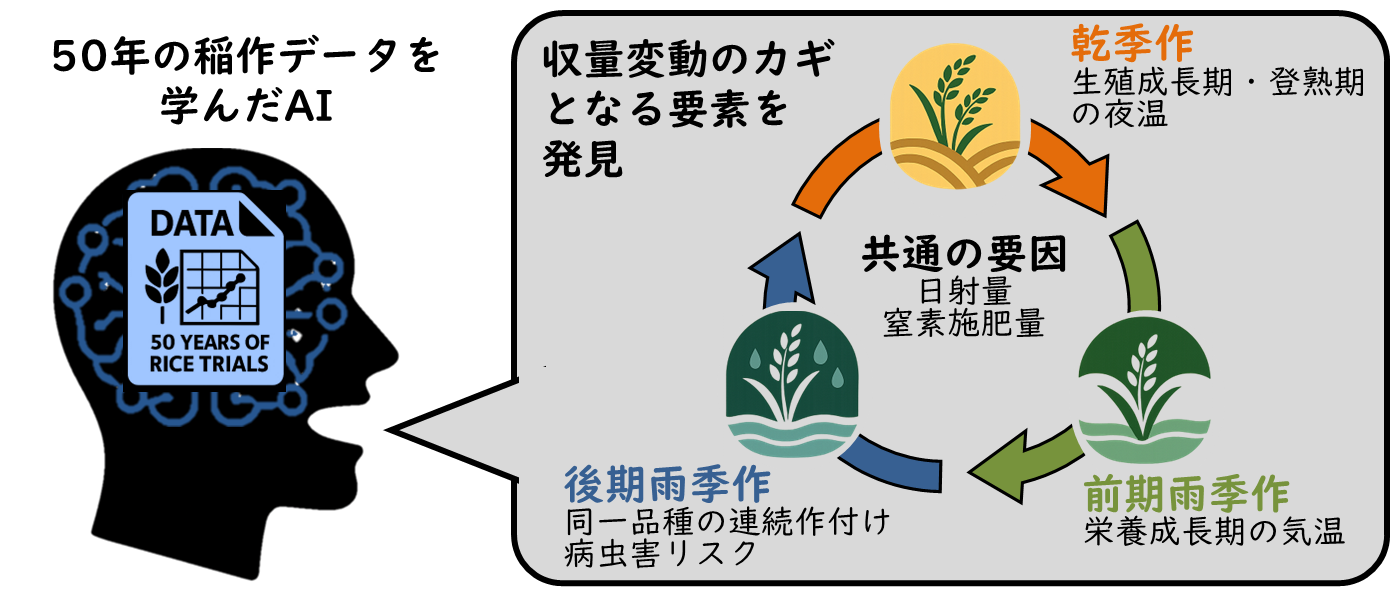

京都大学と岐阜大学の研究グループは9月5日、稲の収量変動要因を体系的に整理した研究成果を発表した。昭和43年~平成29年(1968~2017)の間、フィリピンの国際稲研究所で実施されてきた長期連続栽培試験データを学習させたAIから、収量変動要因を抽出したもの。それによると、窒素施肥、品種の更新、日射量が収量維持の基礎的な要素である一方、作期(作季)ごと異なる環境要素も収量を左右することが分かった。フィリピンの稲作は三期作が通例で、乾季作では登熟期の夜温、前期雨季作では出穂期までの気温、後期雨季作では病害リスクや同一品種の連続作付が、収量変動に大きく影響していた。またフィリピンでは昭和45~55年代(1970~1980)、稲の収量が大きく低下。この原因は窒素不足だけでなく、夜温の上昇も大きな原因だったことが判明している。

研究グループでは、研究成果から、高温耐性品種の開発や頻繁な作付品種更新の必要性が浮き彫りになったとしており、これらが「アジア全域の灌漑稲作地帯での持続的生産に貢献する」と指摘している。研究成果は8月25日、国際学術誌「Field Crops Research」に掲載された。