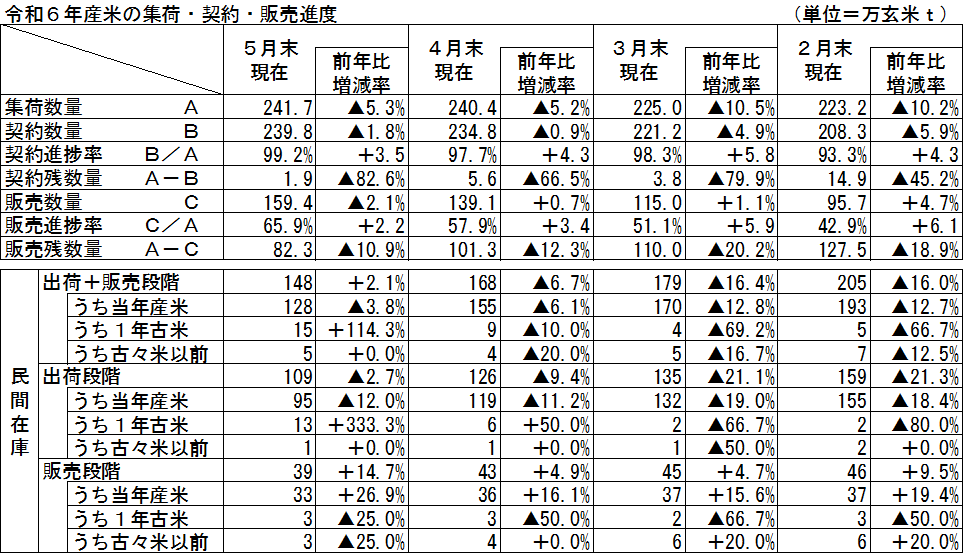

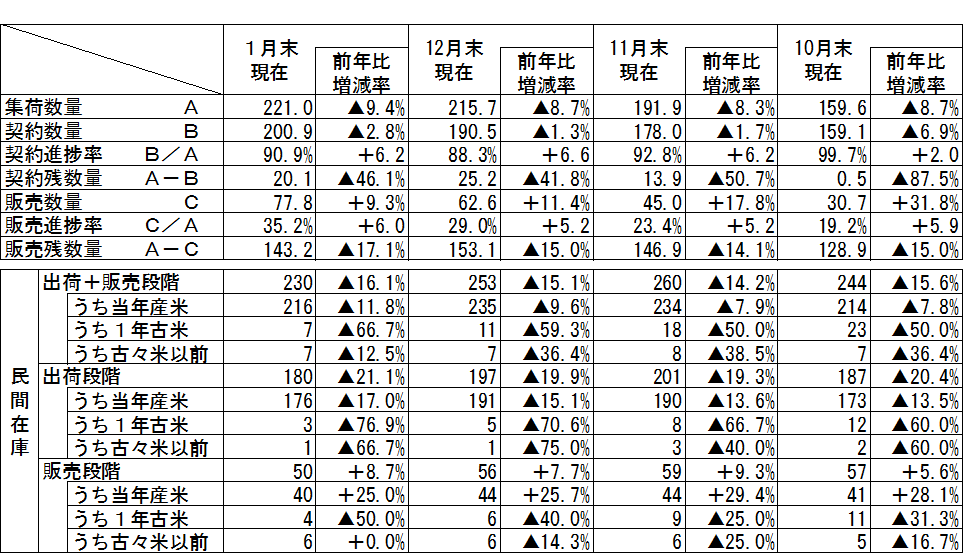

農林水産省が6月30日に公表した令和6年産米の集荷・契約・販売数量(5月末現在)によると、「令和の米騒動」の反動による〝早喰い〟で増えた販売数量の前年同月比増加幅、言わば早喰い〝貯金〟がついに底を尽き、マイナス局面に入っていたことが判明した。ただし政府備蓄米の放出(この時点では〝入札米〟のみ)によってカバーされ、前年同月比減少幅は大きく圧縮されている。

放出された政府備蓄米を含む5月末現在の集荷数量は241万7千tで、前年同月比▲13万5千tは、前月(▲13万2千t)とほとんど変化ない。だが備蓄米の集荷数量(国から集荷業者への売渡数量)14万tを除くと227万7千t(前年同月比▲27万5千t)と、備蓄米放出のきっかけとなった集荷数量の前年同月比減少幅は、むしろ拡大している。

同じく備蓄米を含む5月末現在の販売数量159万4千tで、前年同月比▲3万4千t。前月(+1万t)から一挙に早喰い〝貯金〟が払底した恰好だが、これでも圧縮されている。備蓄米の販売数量8万9千tを除くと150万5千t(前年同月比▲12万3千t)で、備蓄米に押されむしろ「売れていない」ことが明らかになっている。

当然のことながら卸売業者の在庫は増加しているものの、その主体は放出された備蓄米(令和6年産米2万1千t、令和5年産米1万1千t)。これを除いても前月より増えていることから、売れ残りの懸念が高まってきたと言える。

こうなると、農水省が言うところの「流通の目詰まり」の解消は、備蓄米放出が主に価格面で作用するか否かにかかっていると言えるが、効果が表れるのは「入札の5月」ではなく、当初予想通り「随契の6月」とみられる。